Godot Engineについてご存知でしょうか?

2014年にオープンソース化されたMITライセンスのゲーム開発エンジンです。

近年注目された要因は、2023年9月のUnity「Runtime Fee」騒動でした。Unityがインストールごとに料金を徴収する新料金プランを発表し、コミュニティから大批判を受けました。Unityは最終的に方針を撤回しましたが、この騒動をきっかけに多くの開発者がGodotへの移行を検討し、一気に知名度が上がりました。

私自身も以前から興味は持っていたものの、UnityやUnreal Engineでの開発に慣れていたためなかなか手が出せずにいました。しかし近年、Godotが順調に機能拡張を続けていることもあり、本格的に学習を開始してみることにしました。

今回はUdemyの「Godot Engineで気軽に2Dゲームを作ろう」というコースを修了した感想と、主にUnity開発者視点でみたときのGodotに対する疑問点を自分の学習ノートを見ながらまとめたいと思います。

なお、私はあくまでGodot初学者です。Godotについて技術的アドバイスができるほどの知見はまだないですが、初学者だからこそ感じられる疑問点や感動などを記録しておくことで、これからGodotを学習し始める人の参考になればと考えています。

Godot Engineに対するQ&A

下記は自分がGodot学習前に書き記していた疑問に対する自問自答文です。

Q. Godot Engineって? A. 2014年にオープンソース化されたゲーム開発エンジン。MITライセンスで完全無料。エンジン本体はC++製。

Q. UnityやUnreal Engineと比べた第一印象 A. エンジンが圧倒的に軽量(v4.4.1時点で約149MB)。ただし日本語情報が少ない。

Q. Godotで作られた有名ゲームって? A. 「Backpack Battles」「Backshot Roulette」「Unrailed 2: Back on Track」など。

Q. ノードベースってなに? A. 機能をノードの階層構造で構築する仕組み。例えば物理判定のあるキャラクターなら、CharacterBody2Dノードの中に、AnimatedSprite2D(アニメーション)とCollisionShape2D(衝突判定)を配置する。

Q. ノードベースって難しい? A. 簡単。Unityでコンポーネントをアタッチする感覚と同じ。

Q. ノードベースって自由度低そうじゃない? A. 実際はノードを継承して独自実装できるので、コーディング体験はUnityやUnreal Engineと変わらない。自由度は高い。

Q. GDScriptって何? A. PythonベースのGodot独自言語。基礎学習ではC#よりGDScriptがおすすめ。構文もシンプルで理解しやすい。

※Godotで開発されたゲームについては、公式サイトのShowcaseページで一部を閲覧できます。各年度のまとめ動画がオススメです。

Godot基礎学習の開始

新しいゲ��ームエンジンを学習するうえで、公式ドキュメントを確認したり、デモプロジェクトを動かしてみるのは非常に重要です。

私はそれに加えて、YouTubeやUdemyなどの動画チュートリアルを複数個完了させることで基礎を固めています。今回はUdemyにて「Godot Engineで気軽に2Dゲームを作ろう」という基礎に最適なコースを見つけました。これを6.5時間ほどかけて修了しました。

Godotの独自仕様については、ChatGPTやClaudeなどに「これはUnity/Unreal Engineで例えるとどのようなものか?」と質問しながら進めると基礎学習がはかどります。

例えば:

@exportは、UnityのSerializeFieldのようなものget_tree().change_scene_to_file()は、UnityのSceneManager.LoadSceneのようなもの

細かい仕様は異なりますが、他のゲームエンジンの概念と紐づけることで理解が促進されます。

Udemy講座「Godot Engineで気軽に2Dゲームを作ろう」を学んだ感想

カリキュラム概要

- Section 1-3: 基礎(プロジェクト設定、ノード・シーン理解)

- Section 4-5: 出力(Windows、Web向けビルド)

- Section 6-9: 2Dゲーム基礎(Player、Mob、HUD実装)

- Section 10: GDScript詳細

- Section 11-13: 高度な2D機能(迷路生成、シーン遷移)

- Section 14-18: システム機能(BGM、UI、データ保存、敵AI、射撃システム)

基礎にフォーカスされたコースで、Godotのインストール手順、セットアップ、エディタの見方、公式デモの実演、より実践的なオリジナルゲームの開発という流れで説明が進みます。1動画あたり1~5分で要点を簡潔に説明してくれるため、サクサクと内容を理解することができました。

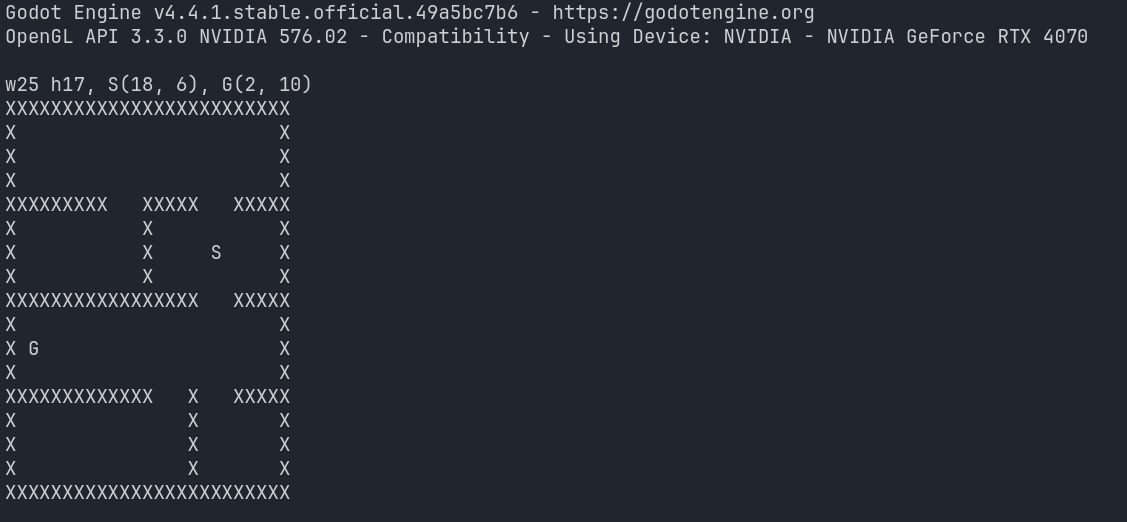

オリジナルゲーム開発では、穴掘り法アルゴリズムを用いた迷路のプロシージャル生成、UI作成、データ保存、射撃システムなど、非常に実践的でツボを抑えた解説がされます。これによりタイトル、エリア選択、迷路、タイトルというゲームサイクルを構築することができます。

Godotに興味はあるけどまだ触れたことがない、という人はこのコースから基礎学習を開始することをおすすめします。Godotの日本語情報は非常に少なく、ここまでキレイに整備されたカリキュラムは稀有なので、こうしたコースを第一歩にしてから、より複雑な英語圏のGodotコースを受講するのが良いでしょう。

Udemyはかなり頻繁にセールをしているので、とりあえずお気に入りに登録して、セールのときに購入して空き時間に消化するというスタイルがオススメです。

ここからはコースの内容ではなく、Godotエンジンに初めて触れて驚いたことや、実際に学習を進めながらメモしたGodotとUnityの対応表などについてまとめてみます。

Godotに触れて感動したこと

このコースを通じて、Godotの設計思想の美しさを実感できました。特に印象的だったのは以下の点です:

- ノードシステムの直感性: 「ノード」と「シグナル」を使いこなせるようになるとGodotは超快適。エンジン自�体が軽量なので、エディタのロードやコンパイル時間に悩まされず、開発に集中できる。

- シーンの再利用性: 最初は混乱するが、実際の開発体験はUnityと大差ない。例えばGameManager的なものは、軽量なMarker2Dノードにスクリプトをアタッチしてシーン化すれば再利用可能。AutoLoad機能でシングルトン化もできる。

- 軽量な動作: エンジン自体が軽量で起動が速い。公式サイトからダウンロードした.exeをクリックするだけで即開発再開できる。

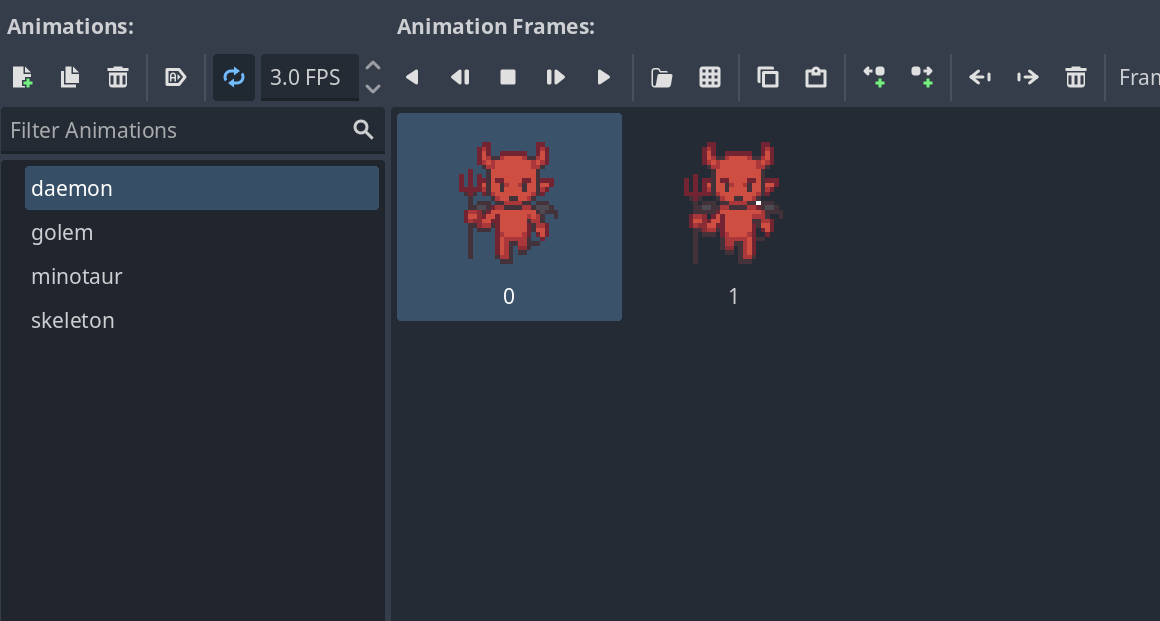

- 2D機能の充実: TileMapやAnimatedSprite2Dなど専用ノードが豊富。

- AnimatedSprite2Dのスプライトシート制作が快適: Unityではスライス→個別設定が必要だが、Godotはグリッドアイコンから必要な画像を選ぶだけで即座にタイムラインに並ぶ。

- タイルセット作成が簡単: 衝突判定を視覚的に設定でき、Physics Layerでタイルごとの当たり判定を効率管理。Unityより直感的で手間が少ない。

Unity開発者向け: Godotとのおおよその対応表

Unity開発者がGodotを学習する際に、概念的にあらかじめ知っておくと理解の助けになる対応表を作成しました。これから基礎学習を始める前にざっと目を通しておくことをおすすめします。

シーン・オブジ�ェクト関連

- Godotのシーン ≒ UnityのPrefab + Scene

- get_tree().change_scene_to_file() ≒ SceneManager.LoadScene()

- $記法 / get_node() ≒ GameObject.Find() / FindObjectOfType()

- get_parent() ≒ transform.parent

ライフサイクル関連

- _ready() ≒ Start()

- _process() ≒ Update()

- _physics_process() ≒ FixedUpdate()

UI・表示関連

- CanvasLayer ≒ Canvas (Sorting Order)

- Control ≒ UI GameObject

- Label ≒ Text (TextMeshPro)

イベント・通信関連

- シグナル ≒ UnityEvent / C# Event

- emit_signal() ≒ event.Invoke()

その他の基礎機能

- @export ≒ [SerializeField]

- @onready ≒ Awake() / Start()

- AutoLoad ≒ DontDestroyOnLoad

- load() ≒ Resources.Load()

Unity開発者向け: コードで見るGodotとUnityの違い

Unity開発者が最も気になるであろう、実際のコードの記述スタイルの違いをいくつかの例で見てみましょう。

例1:変数の公開と初期化 (@export vs [SerializeField])

インスペクターで値を調整できるように変数を公開し、ゲーム開始時にその値をコンソールに出力する基本的な処理です。

Godot (GDScript)

# Player.gd

extends Node2D

@export var player_name: String = "Hero"

@export var speed: int = 100

# UnityのStart()に相当

func _ready():

print("Player Name: ", player_name)

print("Initial Speed: ", speed)

Unity (C#)

// Player.cs

using UnityEngine;

public class Player : MonoBehaviour

{

[SerializeField] private string playerName = "Hero";

[SerializeField] private int speed = 100;

// Godotの_ready()に相当

void Start()

{

Debug.Log("Player Name: " + playerName);

Debug.Log("Initial Speed: " + speed);

}

}

例2:毎フレームの処理 (_process vs Update)

オブジェクトを右に移動させ続ける処理です。delta (Unityの Time.deltaTime) の使い方が分かります。

Godot (GDScript)

# Mover.gd

extends Sprite2D

@export var move_speed: float = 200.0

# UnityのUpdate()に相当

func _process(delta):

position.x += move_speed * delta

Unity (C#)

// Mover.cs

using UnityEngine;

public class Mover : MonoBehaviour

{

[SerializeField] private float moveSpeed = 200.0f;

// Godotの_process()に相当

void Update()

{

transform.position += new Vector3(moveSpeed * Time.deltaTime, 0, 0);

}

}

例3:物理演算の処理 (_physics_process vs FixedUpdate)

入力に応じて物理的にキャラクターを動かす処理です。

Godot (GDScript)

# Character.gd

extends CharacterBody2D

const SPEED = 300.0

# UnityのFixedUpdate()に相当

func _physics_process(delta):

var direction = Input.get_axis("ui_left", "ui_right")

velocity.x = direction * SPEED

move_and_slide() # Godotの便利な組み込み関数

Unity (C#)

// Character.cs

using UnityEngine;

[RequireComponent(typeof(Rigidbody2D))]

public class Character : MonoBehaviour

{

[SerializeField] private float speed = 300.0f;

private Rigidbody2D rb;

void Start()

{

rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

}

// Godotの_physics_process()に相当

void FixedUpdate()

{

float moveInput = Input.GetAxis("Horizontal");

rb.velocity = new Vector2(moveInput * speed, rb.velocity.y);

}

}

例4:ノード(オブジェクト)の取得 ($ vs GetComponent/transform.Find)

子ノード(子オブジェクト)を取得して、そのプロパティを変更する処理です。

Godot (GDScript)

# Player.gd

extends Node2D

func _ready():

# $記法で子ノードに直接アクセス

$AnimatedSprite2D.play("run")

# get_node() を使う方法もある

var collision_shape = get_node("CollisionShape2D")

collision_shape.disabled = true

Unity (C#)

// Player.cs

using UnityEngine;

public class Player : MonoBehaviour

{

void Start()

{

// 子オブジェクトからコンポーネントを取得

Animator animator = GetComponentInChildren<Animator>();

if (animator != null)

{

animator.Play("run");

}

// 名前で子オブジェクトを探す場合

Transform collisionShape = transform.Find("CollisionShape");

if (collisionShape != null)

{

collisionShape.gameObject.SetActive(false);

}

}

}

例5:シグナル(イベント)の使用 (signal vs UnityEvent)

体力が変化した時に他のオブジェクトに通知する処理です。

Godot (GDScript)

# Player.gd

extends Node2D

signal health_changed(new_health)

var health: int = 100

func take_damage(damage: int):

health -= damage

health_changed.emit(health) # シグナル発信

# UI.gd

extends Control

func _ready():

var player = get_node("../Player")

player.health_changed.connect(_on_health_changed)

func _on_health_changed(new_health: int):

print("体力が ", new_health, " になりました")

Unity (C#)

// Player.cs

using UnityEngine;

using UnityEngine.Events;

public class Player : MonoBehaviour

{

[SerializeField] private UnityEvent<int> onHealthChanged;

private int health = 100;

public void TakeDamage(int damage)

{

health -= damage;

onHealthChanged?.Invoke(health); // イベント発信

}

}

// UI.cs

using UnityEngine;

public class UI : MonoBehaviour

{

[SerializeField] private Player player;

void Start()

{

player.onHealthChanged.AddListener(OnHealthChanged);

}

private void OnHealthChanged(int newHealth)

{

Debug.Log("体力が " + newHealth + " になりました");

}

}

例6:シーン切り替え (change_scene_to_file vs SceneManager.LoadScene)

ゲームクリア時に次のレベルに移動する処理です。

Godot (GDScript)

# GameManager.gd

extends Node

func level_complete():

print("レベルクリア!")

get_tree().change_scene_to_file("res://scenes/Level2.tscn")

Unity (C#)

// GameManager.cs

using UnityEngine;

using UnityEngine.SceneManagement;

public class GameManager : MonoBehaviour

{

public void LevelComplete()

{

Debug.Log("レベルクリア!");

SceneManager.LoadScene("Level2");

}

}

まとめ

今回は「Godot Engineで気軽に2Dゲームを作ろう」コースを通じて、Godotの真価を実感することができました。

結論から言うと、ノードベースシステムのGodotは、特に2D開発者にかなりおすすめできるゲームエンジンだと感じました。UnityやUnreal Engineにおける2Dゲーム開発も一通り経験していますが、Godotは2Dスプライトやタイルセット管理でかなりの優位性があります。純粋な2DゲームはGodot、HD-2Dなどライティング演出にこだわりたいならUnityという使い分けが良いと考えています。

今回は初学者なりにGodotの魅力をまとめてみましたが、エンジンとしてのクオリティでいえば、UnityやUnreal Engineのほうが現状は圧倒的に上です。関連情報やノウハウの量、Unity StoreやFabなどのストア環境、商業ゲームにおける採用実績などでは、Godotはまだまだ駆け出しエンジンといえるでしょう。

ただし、現状普通に楽しく開発できるだけのクオリティになっているGodotには可能性を感じます。

「Backpack Battles」や「Backshot Roulette」など「えっ、あれってGodot製だったの?」というゲームも少しずつ増えている印象です。UnityのRuntime Fee騒動で一定数の開発者がGodotに移行したはずなので、彼らの作品が完成して注目されれば、Godotシェアも今後伸びていく可能性はあるでしょう。

オープンソースというのが非常にユニークな点です。かつてMayaや3dsMaxが覇権を握っていた3DCG業界が、いつのまにかBlenderに支配�されているのを見ると、Godotも化けるかもしれません。UnityやUnreal Engineは億単位の収益を稼ぐまでは基本無料なので、Blenderのような急速進化は難しいかもしれませんが、Runtime Fee騒動のような問題が起こるたびに利用者を吸収する受け皿として成長していく可能性は感じます。

とはいえ私はUnityもUnreal Engineにも引き続き触れていきます。Godotは第三の選択肢になり得るポテンシャルがあると確認できただけも収穫です。

ノードベースシステムは、UnityともUnreal Engineとも異なる開発体験が味わえるので、興味があればぜひ触れてみてください。

今後もGodotに関する学習メモを定期的に記事にしつつ、日本におけるGodot情報不足の解消に微力ながら協力していければなと考えています。