ゲーム開発や動画編集をしていると、「ちょっとした効果音が欲しいな」って思う場面ありますよね。フリー素材を探すのもいいんですが、イメージにピッタリ合うものを見つけるのは意外と時間がかかります。

「もっと手軽に、自分で効果音を作れたらいいのに」と思って、ブラウザでサクッと効果音を生成できるツールを開発しました。

XYパッドをマウスで操作するだけで、直感的に音の高さや変化を調整できます。作成したサウンドはWAVファイルでダウンロードできて、商用利用もOKです。

効果音が欲しかった話

ゲーム開発のプロトタイプを作って�る時、「ジャンプ音」とか「アイテム取得音」みたいな、ちょっとした効果音が欲しくなりますよね。フリー素材サイトで探すのもいいんですが、イメージに合うものを見つけるのに時間がかかることがあります。

「パッと自分で作れたら便利なのに」と思って、ブラウザで効果音を生成できるツールを開発しました。

どんなツール?

ブラウザで動作する効果音作成ツールです。XYパッドをマウスで操作するだけで、直感的に音の高さや変化を調整できます。

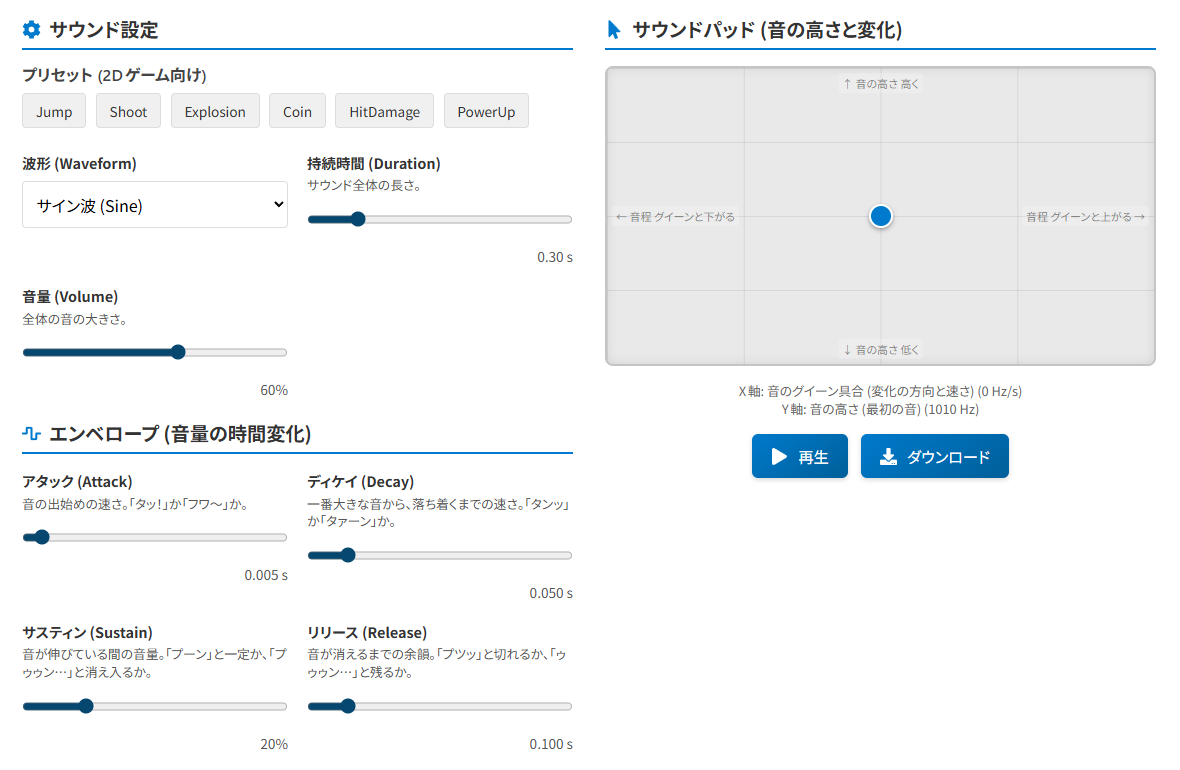

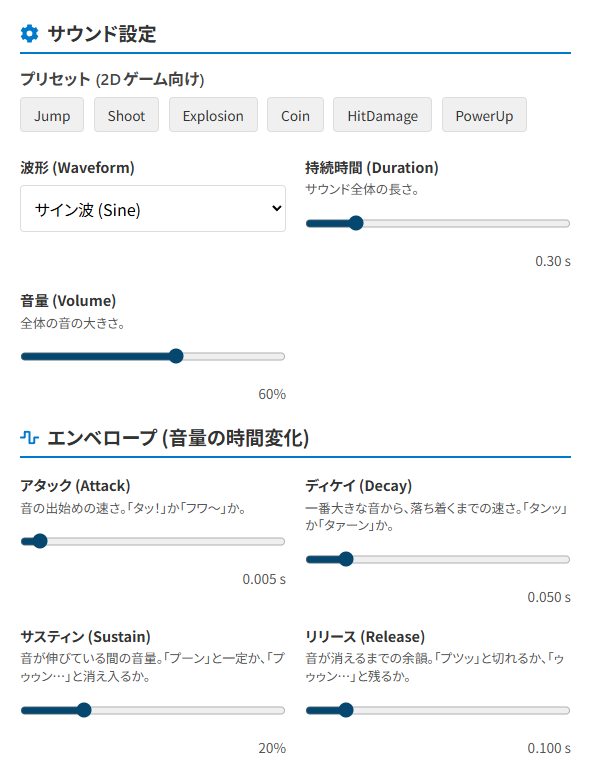

音の「波形」「持続時間」「音量」に加えて、「エンベロープ(音量の時間変化)」や「ピッチスライド(音程の変化)」も細かく調整できるので、多彩なサウンドを生み出せます。

レトロな2Dゲームでよく使われるような効果音のプリセットも用意しているので、サウンドデザインの知識がなくてもすぐに音を作り始められます。

できること

- XYパッドでマウスやタッチ操作、音の高さとピッチ変化をリアルタイムに調整

- 波形選択(サイン波、矩形波など)、持続時間、音量、ADSRエンベロープを自由にカスタマイズ

- 「ジャンプ」「シュート」「爆発」など、2Dゲーム用の効果音プリセットを搭載

- 作成したサウンドをWAVファイルで保存

- 個人・商用問わず、作成した効果音を自由に利用OK

- ブラウザだけで完結、ソフトのインストール不要

使い方

基本的な流れは3ステップです。

- 基本の音づくり

左側の「サウンド設定」と「エンベロープ」で音の基本を決めます。「波形」を選んで、「持続時間」「音量」を設定。次に、「アタック(音の立ち上がり)」「ディケイ(最大音量から持続音への移行)」「サスティン(持続音の音量)」「リリース(音が消えるまでの余韻)」を調整します。

ポイント:エンベロープの各時間は、サウンド全体の持続時間より短く設定すると意図した音になりやすいです。

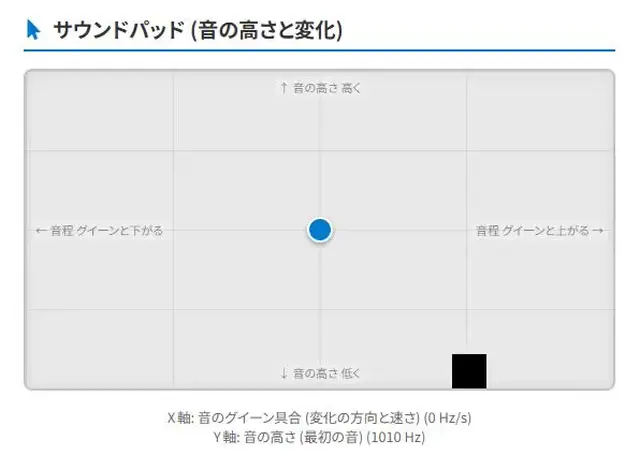

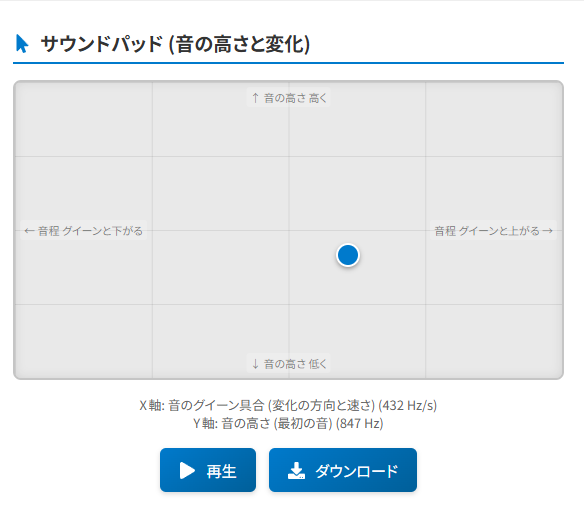

- サウンドパッドで音を調整

右側の「サウンドパッド」で音の高さや変化を調整します。パッド上をマウスや指でドラッグすると、カーソルの位置に応じて音の高さ(Y軸)やピッチの変化(X軸)が変わります。いろいろ試して、面白い音を見つけてみましょう。

- サウンドを再生&ダウンロード

「再生」ボタンで作成した音を確認できます。納得のいくサウンドができたら「ダウンロード」ボタンで、WAVファイルとして保存できます。

プリセットを選んでから各パラメータを微調整するのもオススメです。

サウンド調整のコツ

イメージに近い効果音を作るためのヒントです。

- XYパッドの使い方:

- Y軸(上下): 音の基本の高さ。上にいくほど高く、下にいくほど低くなります。

- X軸(左右): 音が鳴っている間のピッチの変化。左に行くほど開始音から下がり、右に行くほど上がります。中央付近ではピッチの変化は少なくなります。

- エンベロープ (ADSR) で音の印象を変える:

- アタック (Attack): 短いと「タッ!」と歯切れの良い音、長いと「フワ~」と柔らかい立ち上がりに。

- ディケイ (Decay) & サスティン (Sustain): ディケイが短くサスティンレベルが低いと「タンッ」と減衰する音、ディケイが長くサスティンレベルが高いと「パーン」と伸びる音になります。

- リリース (Release): 短いと「プツッ」と音が切れ、長いと「ゥゥゥン…」と余韻が残ります。

- 波形の種類:

- サイン波 (Sine): 丸く柔らかい音。笛や「ピュン」といった音に。

- 矩形波 (Square): ファミコンのようなピコピコした音。レトロゲームの効果音に。

- ノコギリ波 (Sawtooth): 「ジー」っというような倍音を多く含む鋭い音。爆発音の芯などに。

- 三角波 (Triangle): サイン波より少し硬いが、矩形波よりは柔らかい中間的な音。

いろんなパラメータを組み合わせて、オリジナルサウンドを探求してみてください。

ブラウザで完結

このツールは、ブラウザだけで全ての処理が完結するように作られています。特別なソフトウェアのインストールは必要ありません。

サウンドの生成には、ブラウザに搭載されている音声技術「Web Audio API」を利用しています。リアルタイムでの音の変化や、WAVファイルへの書き出しも、すべてブラウザ上で行われます。